8. bis 10. Februar 2026; Australien/Tasmanien/Port Arthur; Tag 1 bis 3, Tageskilometer 76

Erst um 22:00 Uhr landen wir in Tasmanien. Macht nichts, unsere Unterkunft weiß über ‚late arrival‘ Bescheid. Eine perfekte Wahl. Ein paar Details dazu siehe unten.***

Die Übergabe vom Auto darf sich nicht Übergabe nennen: ***

Macht nichts, es scheint alles zu funktionieren. Da wir wissen, in welchen Supermärkten wir gut einkaufen können und das Puppenstubenauto komfortabel einzuräumen ist, sind wir bereits drei Stunden später auf der Straße.

Unser würfelförmiges Heim für die nächsten 4,5 Wochen. Nicht länger als ein normaler Geländewagen. Agil und passt überall hin.

Wegen schlechten Wetters im Westen disponieren wir um und düsen nach Osten. Wir wählen Port Arthur, nur 76 Kilometer entfernt. Auf dem Campingplatz kurz ein Schreck: ausgebucht! Da unser Wagen aber so klein ist, bekommen wir noch ein Plätzchen, wo die Dicken schlecht einparken können. Wir buchen zwei Nächte.

Es geht tierisch los!

Erste Tier-Begegnung auf dem Campingplatz – ein Potoroo. Niedliche Kängurus mit sehr kurzen Armen.

Ein Ameisenigel – Echidna

Gelbbauch-Sittich

Zu Fuß gehen wir am nächsten Morgen zwei Kilometer zum Gefängnis. Port Arthur war eines der berüchtigtsten Zuchthäuser des britischen Empires. Heute wirkt es malerisch, verbirgt aber eine dunkle Geschichte psychologischer Experimente. Ein abschreckendes Beispiel, zu welchen Scheußlichkeiten Menschen fähig sind.

Das Hauptgefängnis

Nach dem Unabhängigkeitskrieg in Amerika musste England sich einen neuen Verschiffungsort seiner Gefangenen suchen. Australien lag auf der Hand. Ab 1803 begann der Transport auch nach Tasmanien.

Das größte Gebäude der Anlage von Port Arthur war ursprünglich kein Gefängnis. Es wurde zunächst als Getreidemühle und Speicher gebaut. Da die Mühle jedoch nie effizient funktionierte, baute man sie in einen Zellentrakt für Hunderte Gefangene um.

Der jüngste Insasse war James Lynch. Gerade neun Jahre alt. Er wurde verurteilt, weil er Spielzeug gestohlen hatte. Für diesen geringfügigen Diebstahl wurde er zu sieben Jahren verurteilt. Er war kein Einzelfall. Viele Kinder wurden für das Stehlen von Essen oder Taschentüchern ans andere Ende der Welt verschifft. In Port Arthur sollten sie durch harte Arbeit „reformiert“ werden. Die psychische Belastung ist für Kinder in diesem Alter kaum vorstellbar. Was für eine Ironie, ausgerechnet eine Getreidemühle – Symbol für Leben und Nahrung – zum Ort für psychologische Folter wurde.

Auch bei erwachsenen Gefangenen setzte man zunächst auf das bewährte Prinzip der harten Arbeit. Die Sträflinge schufteten in Steinbrüchen, Holzwirtschaft oder Schiffsbau. Auspeitschungen waren der Lohn für schlechtes Betragen.

Ehemalig vierstöckig. Zwei Brände haben nur noch die Fassade übrig gelassen.

Die Zellen waren winzig. Achim hätte nicht ausgestreckt darin liegen können.

Reste vom Hospital und Irrenhaus.

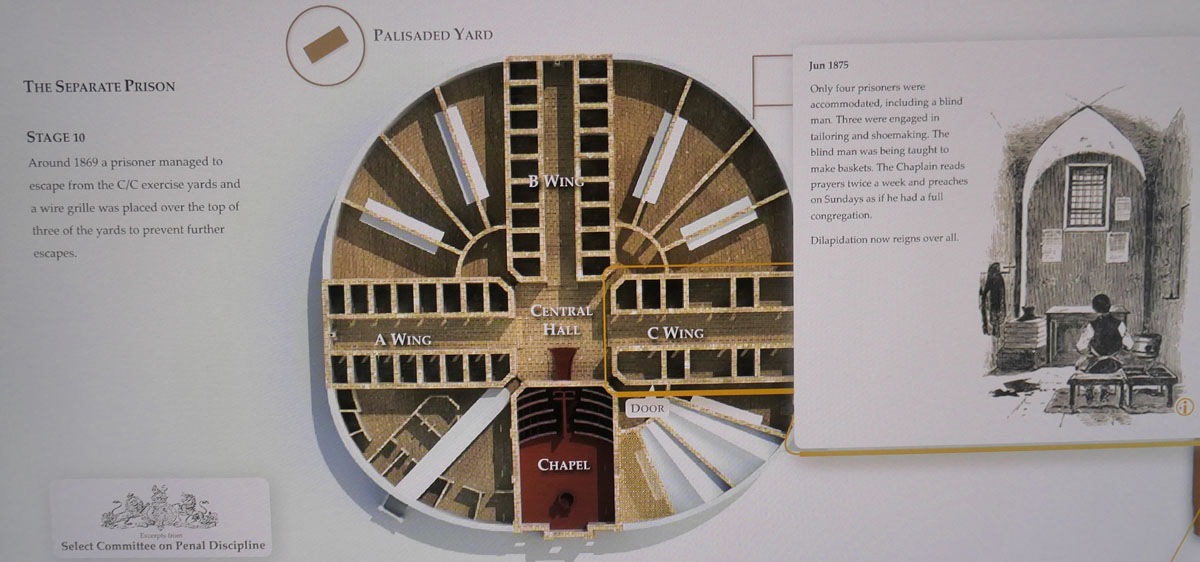

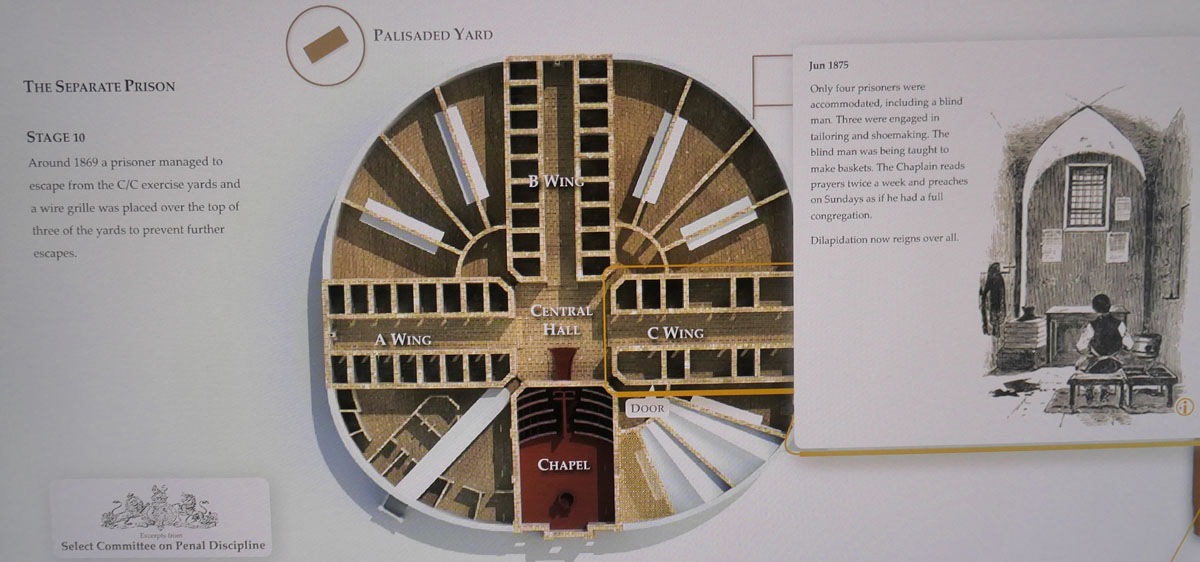

Mitte des 19. Jahrhunderts änderte man die Strategie: weg von der Peitsche, hin zur psychologischen Zermürbung. Ein zusätzliches Gefängnis wurde gebaut. Im sogenannten ‚Separate Prison‘ herrschte absolute Schweigepflicht.

Um die Isolation zu perfektionieren, durfte es absolut keine Geräusche geben. Die Wärter trugen über ihren Stiefeln Überzieher aus Filz, damit sie lautlos wie Geister durch die Korridore gleiten konnten. Untereinander kommunizierten die Wärter per Handzeichen. Ein Gefangener wusste nie, ob ein Wärter gerade direkt vor seiner Tür stand und ihn durch den winzigen Spion beobachtete oder ob er allein war. Diese ständige Paranoia, beobachtet zu werden, ohne etwas zu hören, war Teil der Folter.

Grundriss vom ‚Seperate Prison‘.

Wenn Gefangene ihre Zellen zum Gottesdienst verlassen mussten, trugen sie Masken aus schwerem Stoff mit Sehschlitzen. Damit sie niemanden sehen oder von jemandem erkannt werden konnten. In der Kapelle saßen die Häftlinge in Einzelboxen, die so konstruiert waren, dass sie nur den Prediger sehen konnten, aber keinen ihrer Mitgefangenen.

Da die totale Isolation viele in den Wahnsinn trieb, wurde direkt neben dem Gefängnis eine Irrenanstalt gebaut.

In Ställen, getrennt von einander durch zwei Meter hohe Wände, durften die Sträflinge im Stehen dem Gottesdienst lauschen. Wahrscheinlich trotzdem eine Wohltat endlich eine menschliche Stimme zu hören.

Der Blick von der Kanzel auf die engen Einzelzellen für die Gefangenen. Es geht doch nichts über barmherzige Priester.

Für die schlimmsten Vergehen innerhalb des Gefängnisses gab es die Dunkelzelle im ‚Separate Prison‘. Sie war absolut lichtdicht und schallisoliert. Gefangene wurden dort teilweise tagelang in völliger Schwärze und Stille gelassen.

Viele verloren dort nach nur 48 Stunden das Zeitgefühl und den Verstand.

Das Gefängnis wurde 1877 geschlossen.

Kaum waren die Tore geschlossen, kamen die ersten Sightseeing-Besucher. Die Menschen waren fasziniert von den Ruinen und dem Schauer der Vergangenheit. Die Einheimischen begannen schnell, Führungen durch die Zellen anzubieten.

Schon in den 1920er Jahren gab es Hotels und Cafés direkt auf dem Gelände oder in unmittelbarer Nähe. Das ehemalige Wohnhaus des Kommandanten und andere Gebäude wurden als Gästehäuser genutzt.

Heute ist es eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Australiens und gehört seit 2010 zum Weltkulturerbe.

Die Kirche für die Wächter und andere Angestellte der Anlage.

Das Gefängnis Ende des 19ten Jahrhunderts. Port Arthur glich eher einer Stadt. Mit Unterkünften für die Wärter, einer Kirche, Obstgarten und Laundry.

Da viele Gebäude durch Buschfeuer (1895 und 1897) zerstört wurden, wirkte der Ort wie eine romantische, mittelalterliche Ruinenlandschaft, was den Tourismus noch mehr ankurbelt.

Und wir mitten drin. Wir verbringen einige Stunden in dem weitläufigen Gelände. Viele Beschriftungen informieren über Details. Mir gefällt, dass es viele Tafeln mit dem Einzelschicksal namentlich genannter Sträflinge gibt. Somit ist der junge James Lynch heute ein bekannter Name in Australien.

– Campingplatz: 30 Euro mit Strom, Eintritt Gefängnis: 63 Euro für zwei Personen (happig)

*** Unsere Unterkunft, das ‚Twelve 30‘, hat bei Booking.com eine 9,8-Bewertung. Das ist außergewöhnlich hoch. Der Preis ist mit 135 Euro pro Nacht kein echtes Schnäppchen, aber da Frühstück enthalten ist und wir von dort aus zu Fuß zur Abholung vom Mietwagen gehen können, fällt die Buchungsentscheidung leicht.

Freitag vor unserem Abflug bekommen wir eine Mail vom Auto-Vermieter, dass Montag die Übergabe nicht nahe dem ‚Twelve 30‘ stattfinden wird, sondern am Flughafen.

Wie blöd sind die denn? Hätten wir das gewusst, dann hätten wir ja ein Zimmer am Flughafen gebucht. Ein Telefonat mit dem Autovermieter kurz vor Feierabend vor dem Wochenende bringt keine Lösung. Es bleibt beim Flughafen-Treffpunkt.

Montag war ein Feiertag in Tasmanien. Das wussten wir. Dafür haben wir extra eine Gebühr (38 Euro) für die Autoübergabe am Feiertag zahlen müssen. Da der Flug aber an diesem Tag günstig war und alle Geschäfte geöffnet haben, waren wir einverstanden.

Morgens beim Frühstück versucht Achim einen Uber zu bestellen. Gestern Abend haben wir natürlich keine Sim-Karte mehr kaufen können, sind also ohne australische Telefonnummer. Das finden Uber- und Taxidienste doof.

Da taucht plötzlich Michelle, unsere Gastgeberin, auf, die gleich im Haus nebenan wohnt. Eine liebenswerte ältere Dame. Wir sprechen über dies und das. Erhalten Tipps, was wir unbedingt besichtigen sollten. Reizend.

Achim fragt, ob sie für uns ein Taxi bestellen könnte. „Kein Problem. Das braucht ihr nicht, ich fahre euch zur Übergabe.“ Wir vergeben 10 von 10 Punkten.

Alles in Pastell gehalten, Blumenmuster, romantisch, englisch. Sehr hübsch.

Das Frühstück: selbstgebackenes Brot, Feigen aus dem Garten, selbstgemachte Marmelade (Rosmarin/Aprikose und andere Exoten), frischer Joghurt, Chutneys und und und

Die Übergabe auf dem Parkplatz beim Flughafen ist ein Witz. Eine Frau übergibt uns die Autoschlüssel. „Don’t ask me questions about the fu..ing car. I have no clue. Wenn ihr etwas über das Auto wissen wollt, müsst ihr die Notfallnummer vom Vermieter anrufen.“

Mit dem Vertrag der Vermietung haben wir einen Link bekommen für ein You-Tube-Video über die Besonderheiten des Wagens. Wir versuchen, uns zu erinnern, was dort gezeigt wurde. Läuft einigermaßen mit der Erinnerung.

Ich mache Fotos von allen Lackschäden und Kratzern an der Einrichtung innen. Das macht ein komisches Gefühl.

Wofür die Feiertags-Gebühr erhoben wurde, erfragen wir dann bei der Rückgabe.

![]()